ПАУЛА

Декабрь 1991 – Май 1992

Послушай, Паула, я хочу рассказать тебе одну историю, чтобы, когда ты проснешься, тебе не было так одиноко.

Эта семейная легенда берет начало в начале прошлого века, когда коренастый моряк, родом из басков, сошел на берег в одном из портов на побережье Чили, с большими планами в голове да медальоном с изображением матери на шее, оберегающим от несчастий, но не забегая слишком далеко, достаточно сказать, что среди его потомков женщины были страстными, а мужчины обладали крепкими руками, готовыми к тяжелой работе, и отзывчивыми сердцами, способными к большой любви. Встречались среди них и иные горячие головы, кончившие жизнь с пеной у рта, но, возможно, виной тому были вовсе не их собственные страсти, как об этом твердили злые языки, а всего лишь какая-то местная эпидемия чумы. Они скупали плодородные земли поближе к столице, со временем растущие в цене, облагораживали их, строили замки с парками и аллеями, выдавали дочерей за богатых местных землевладельцев креолов, отдавали сыновей учиться в престижные и строгие религиозные колледжи, и таким образом шаг за шагом, годами приобщались к аристократии гордых землевладельцев, господствовавших здесь более века, пока ураган модернизма не смел их со сцены, заменив пришедшими к власти технократами и торгашами.

Мой дедушка был одним из этих потомков моряка. Он был родом из хорошей семьи, но отец его слишком рано ушел из жизни, это была темная история, подробности произошедшего той роковой ночью так и остались покрыты тайной, возможно, это была дуэль, месть или конфликт на почве любовной связи, как бы то ни было, их семья осталась без средств к существованию, и, как старшему сыну, ему пришлось бросить учебу и пойти работать чтобы содержать свою мать и дать образование младшим братьям.

Много позже, будучи уже человеком состоятельным, при встрече с которым уважительно снимают шляпу, он признавался мне, что худший вариант бедности - это бедность благородная, в воротничке и в галстуке, просто потому что ее приходится скрывать. В отцовской одежде, подогнанной по размеру и тщательно отутюженной, чтобы потертости костюма не были так заметны, а также с зауженным воротником ему удавалось выглядеть почти безупречно. Время лишений и невзгод лишь закалило его характер и укрепило в убеждении, что всего в жизни можно достичь только благодаря собственным усилиям и труду, и что порядочному человеку должно идти по жизни помогая своим ближним.

Уже тогда его натуре были свойственны сосредоточенность и цельность, он был весь из того же материала, что и его предки, в прочности не уступавшего камню, и, как и большинство из них, он твердо стоял на земле, что, однако, не мешало его душе время от времени предаваться мечтаниям, ускользающим в бездну. По этой причине он влюбился в мою бабушку, младшую в семье из двенадцати детей, сумасшедших, эксцентричных и прекрасных личностей, подобных Терезе Авильской, у которой в конце жизни выросли ангельские крылья за спиной, а после ее смерти за ночь в Японском парке засохли все розы, или Амвросию, великому мошеннику и развратнику, который в минуту щедрости не постеснялся бы посреди улицы снять с себя последние одежды чтобы отдать их страждущим и испытывающим нужду. Я выросла на разговорах о талантах моей бабушки, способной предсказывать будущее, читать чужие мысли, разговаривать с животными и перемещать предметы взглядом. Говорят, даже, что однажды она сдвинула взглядом бильярдный стол в гостиной, но на самом деле единственное, что я могу засвидетельствовать, как виденное своими глазами, было движение в ее присутствии жалкой сахарницы, которая во время чаепития и так имела обыкновение беспорядочно перемещаться по столу.

Способности подобного рода обычно вызывают у людей опасение, и, несмотря на привлекательную внешность девушки, потенциальные кавалеры терялись в ее присутствии; но для моего деда телепатия и телекинез выглядели детскими шалостями, не представлявшими никаких серьезных препятствий для брака, его беспокоила только разница в возрасте, бабушка была намного моложе, и когда он впервые увидел ее, она была еще совсем малышкой, игравшей с куклами и только учившейся ходить самостоятельно, в окружении диванных подушек.

Таким образом, увидев ее однажды маленькой девочкой, он и подумать не мог о зарождении в нем любовной страсти, пока однажды она не возникла перед ним в прекрасной молодой девушкой в длинном платье, с зачесанными назад волосами, и это внезапное откровение любви, зревшей в нем годами, породило в нем в такой фонтан душевных переживаний и приступ застенчивости, что он резко прекратил ездить к ним. Она смогла угадать его состояние раньше, чем сам он смог разобраться в клубке собственных чувств, и написала ему письмо, первое из переписки, которую они поддерживали в решающие моменты в течение всей их жизни. Обошлось без намеков на кокетство, осторожно прощупывающего для себя почву, это была короткая заметка, написанная карандашом на тетрадном листе, где прямо и без лишних слов спрашивалось, хочет ли он взять ее в жены, и если да, то, когда. Свадьбу сыграли через несколько месяцев. Невеста пошла к алтарю словно видение из прошлого, одетая в кружева цвета слоновой кости и с белоснежными восковыми цветами флёр д’оранж, запутавшимися в беспорядке в ее волосах; увидев ее, он решил, что будет беззаветно любить ее до конца своих дней.

Для меня эта пара всегда были Дедом и Бабушкой. Из всех их детей только моя мать будет иметь отношение к этой истории, поскольку, если я сейчас начну рассказывать об остальных родственниках, то мы, пожалуй, никогда не закончим, и, кроме того, «иных из них уж нет, а те далече»; таково изгнание, бросающее судьбы людские на волю ветрам, гонящим странников во все четыре стороны света, так, что потом очень трудно собрать и соединить рассеянных.

Моя мать родилась в период между двумя мировыми войнами, весенним днем в двадцатые годы, и была чувствительной девочкой, не готовой составить компанию своим братьям и сестрам в их беготне по чердаку дома в погоне за мышами, которых они потом травили в банке с формалином. Она росла под опекой стен родительского дома и школы, развиваясь в атмосфере романов и любви к ближнему, и считалась красивейшей из всех девочек в этой семье загадочных женщин.

В подростковый период у нее были поклонники, которые преследовали ее, словно жадные слепни, и ее отцу приходилось частенько вмешиваться, чтобы держать их от дочери на дистанции, а мать изучала их гадая на картах Таро, до тех пор, пока период невинных заигрываний внезапно не закончился появлением среди ее поклонников талантливого мужчины с обманчивой внешностью, который без особых усилий вытеснил всех своих соперников и сумел поселить беспокойство в ее душе. Это был твой дедушка Томас, бесследно исчезнувший, и мы рассказывали тебе о нем только потому что он твой родственник Паула и ни по какой иной причине.

Человек большого ума, острый и безжалостный в суждениях, он был слишком умен и свободен для этого провинциального общества, оказавшись редкой птицей в тогдашнем Сантьяго. Ему приписывали темное прошлое, ходили слухи, что он принадлежит к масонам, следовательно, является врагом церкви, и что он скрывает внебрачного сына, но ничто из этого не послужило для деда достаточным основанием начать влиять дочь, потому что он не считал достойным порочить чью-то репутацию, не имея на то надежных оснований.

В те времена общество в Чили представляло собой пирог в тысячу слоев – в определенном смысле оно остается таким и до сих пор – каст было больше, чем в Индии, и в ходу были оскорбительные эпитеты, которыми можно было поставить на место кого угодно: слабак, пьянчуга, выскочка, сноб и много чего еще, что пускалось в ход чтобы опустить неугодного тебе человека на комфортный для себя уровень. Твой статус определялся при рождении; легко было опуститься в этой социальной иерархии, но вот для того, чтобы подняться, недостаточно было просто денег, славы или таланта, для этого требовалось терпеливо и методично карабкаться вверх, усилиями нескольких поколений.

За Томаса говорило его хорошее происхождение, хотя среди его предков было несколько политиков, на которых Деда смотрел очень подозрительно. Тогда уже на слуху было имя некоего Сальвадора Альенде, основателя Социалистической партии, выступавшего против частной собственности, консервативной морали и влиятельных воротил бизнеса. Томас приходился двоюродным братом этому молодому депутату.

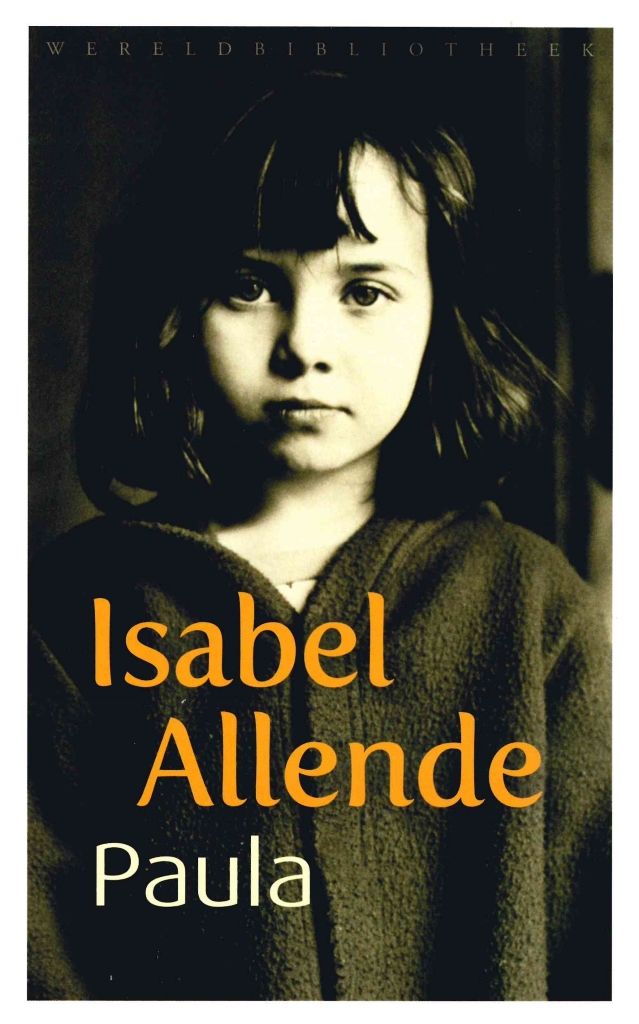

Смотри Паула, я покажу тебе портрет Деда. Этот человек со строгим выражением лица, с ясными глазами, в очках без оправы и в черном берете - твой прадед. На фотографии он сидит, опираясь на трость, и рядом с ним, держась за его правое колено, стоит нарядно одетая трехлетняя девочка, грациозная, как балерина в миниатюре, с томным взглядом, направленным прямо в камеру. Эта девочка ты, позади стоим мы с мамой, стул скрывает мой большой живот, я как раз была беременна твоим братом Николасом.

Ты видишь старика лицом к лицу, обрати внимание на благородную осанку, на безукоризненное достоинство мужчины, всего в жизни достигнувшего самостоятельно, прошедшего прямо весь свой путь и уже не требующего от жизни ничего большего. Сколько я его помню он всегда выглядел пожилым, пусть у него и почти не было морщин, не считая двух глубоких борозд, идущих от уголков рта, с львиной гривой седых волос и с резким смехом, обнажающим ряд желтых зубов. В свои последние годы он уже двигался с большим трудом, но при этом обязательно поднимался на ноги, приветствуя и прощаясь с женщинами, и, опираясь на трость, провожал посетителей до самых ворот в саду. Мне нравились его руки, похожие на скрюченные дубовые ветви, крепкие и узловатые, неизменный шелковый платок на его шее и этот запах английского мыла с лавандой и дезинфицирующим средством.

Со своим особым юмором, слегка отстраненным, он воспитывал потомков в духе своей философии стоика; неудобства в быту считались полезными, а центральное отопление вредным, в еде следовало придерживаться простоты – никаких соусов и примесей – а развлекаться считалось делом вульгарным, присущим толпе. По утрам он принимал холодный душ - обычай, которому никто в семье не следовал, и которого он держался до самого конца своей жизни, когда, будучи уже похожим на древнего жука, сидя в кресле он бесстрашно подвергал себя струям ледяной воды.

Он был резок в высказываниях и на любой вопрос отвечал вопросами, так что мне мало что известно о его истинном отношении к вещам, но я успела хорошо познакомиться с его характером. Посмотри на мою мать, которой на этом портрете чуть больше сорока лет, она здесь в самом расцвете своей красоты, одета по моде в короткую юбку и укладка ее волос напоминает пчелиные соты.

Она улыбается, и ее огромные зеленые глаза похожи на два луча, обрамленных остроконечными дугами черных бровей. То было самое счастливое время в ее жизни, когда дети уже выросли, она была влюблена, и жизнь ее все еще выглядела безмятежной.

Мне хотелось бы показать тебе фотографию моего отца, но все они были сожжены более сорока лет назад.

Где ты сейчас, Паула? Какой ты будешь, когда проснешься? Останешься ли ты той же самой женщиной, которую мы знаем, или нам придется учиться заново узнавать друг друга словно двум незнакомкам?

Сохранилось ли все, что было в твоей памяти, или мне придется терпеливо пересказывать тебе все произошедшее за двадцать восемь лет твоей жизни и за сорок девять лет моей?

«Помоги Бог твоей девочке», - напрягаясь шепчет мне дон Мануэль, твой сосед по палате. Это пожилой мужчина, из сельской местности, который перенес несколько операций на желудке, и который теперь борется, все еще, с болями и со смертью. «Боже, храни вашу девочку», - тоже самое сказала мне вчера молоденькая девушка, которая узнав о твоем несчастье пришла в больницу с младенцем на руках, чтобы поддержать нас.

Два года назад у нее случился приступ порфириновой болезни; она провела в коме более месяца, после чего у нее ушел год на то чтобы вернуться в нормальное состояние, и пусть теперь до конца жизни она должна постоянно следить за своим здоровьем, ей удалось найти работу, выйти замуж и родить ребенка. Она успокаивала меня, говоря, что состояние комы - это сон без сновидений, таинственное подвешенное состояние. Перестаньте плакать, мадам, говорила мне она, ваша дочь ничего не чувствует сейчас, она встанет и выйдет отсюда, никогда не вспомнит в будущем о том, что с ней произошло.

Каждое утро я иду по коридору шестого этажа в кабинет врача за последними новостями. В руках у этого человека твоя жизнь и я не доверяю ему, он постоянно ускользает от меня как дуновение ветерка, рассеянный и торопливый, отделываясь пространными объяснениями об энзимах, копями медицинских статей о твоей болезни, которые я пытаюсь читать, ничего в них не понимая. Похоже, ему интереснее возиться с цифрами в компьютере и с формулами из лаборатории, чем заниматься твоим телом, распятым на этой кровати. Таков случай, в этом состоянии некоторые больные быстро выздоравливают после кризиса, а другие неделями проходят интенсивную терапию. Раньше пациенты просто умирали, но теперь мы можем поддерживать их в живых, до тех пор, пока обмен веществ не восстановится полностью - говорит он, отводя взгляд. Что ж, если это действительно так остается только надеяться и ждать. Если ты продолжаешь бороться, Паула, я делаю тоже самое.

Когда ты проснешься, у нас будут месяцы, возможно, годы, чтобы склеить в памяти осколки твоего разбитого прошлого, или, что еще лучше, мы придумаем заново твои воспоминания вдохновившись твоими фантазиями; а пока я расскажу тебе о себе и о других членах этой семьи, к которой мы обе принадлежим, но не требуй от меня абсолютной точности, в моем рассказе будут проскальзывать ошибки, с течением времени многое мною забыто или было искажено в моей памяти, зачастую я не смогу указать тебе место, точно назвать даты и имена, но с другой стороны, хорошая история никогда не сотрется у меня в памяти.

Сидя у твоей постели и следя за светящимися линиями на экране, следующими биениям твоего сердца, я пытаюсь общаться с тобой с методами моей бабушки, занимавшейся магией. Будь она сейчас здесь с нами, она смогла бы передать тебе мои послания и помочь удержать тебя в этом мире. Ты ушла в загадочное путешествие в дюнах бессознательного. К чему столько слов, если ты не слышишь меня?

К чему столько страниц, которые возможно никогда не будут прочитаны тобой? Жизнь моя говорит о себе и память моя застывает в строчках; то что не облеку в слова, положив их бумагу, все это будет стерто временем.

Сегодня 8 января 1992 года. В один и тот же день, одиннадцать лет назад в Каракасе я писала прощальное письмо моему дедушке, находившемуся на пороге смерти с вековой историей борьбы за жизнь за своей спиной. Его крепкие кости не поддавались смерти, хотя сам он давно уже готовился последовать за Бабушкой, которая давала ему знаки с той стороны. Я не могла вернуться в Чили, и не было также никакой возможности побеспокоить его телефонным звонком, которые так раздражали его, просто чтобы сказать ему, что он может уходить спокойно, потому что не будет потеряно ничего из той сокровищницы анекдотов, которые он рассказывал мне на протяжении всей нашей дружбы. Я не забыла ничего. Вскоре после этого старик умер, но история привязалась ко мне, и я уже не могла остановиться, во мне говорил другие голоса, я писала в трансе, с ощущением, что я распутываю огромный клубок шерсти, пребывая в состоянии такой же крайности, как я пишу сейчас. К концу года пятьсот страниц были собраны в холщовый пакет, и я поняла, что это уже больше чем просто письмо, поэтому я робко объявила в семье, что написала книгу. Как ты ее озаглавишь? Спросила моя мать. Мы составили перечень вариантов, но так и не смогли договориться в выборе, и наконец ты, Паула, подбросила монетку в воздух, чтобы окончательно решить этот вопрос.

Так родился и обрел имя мой первый роман "Дом духов", и я завела себе невосполнимое пристрастие рассказывать истории. Эта книга спасла мне жизнь. Писать - это длинный путь копания в себе, это путешествие в самые темные пещеры сознания, долгая и медленная медитация. Я пишу на ощупь в тишине и по пути обнаруживаю частички истины, крошечные кристаллы, умещающиеся на ладони руки и оправдывающие мое пребывание в этом мире. Также 8 января я начала свой второй роман, и после этого больше не осмеливаюсь отклоняться от этой счастливой даты, отчасти из суеверия, но также и из-за дисциплины; все свои книги я начинала писать 8 января.

Несколько месяцев назад я закончила "Бесконечный план", мой последний роман, и теперь снова готовлюсь к этому дню. Все уже готово: тема, название, первое предложение, однако теперь я не могу взяться за эту историю, потому что с появлением твоей болезни, меня хватает только на то, чтобы быть рядом с тобой, Паула. Ты спишь уже месяц, я не знаю, как до тебя достучаться, звоню и звоню тебе, но имя твое теряется в дебрях этой больницы.

Душа моя задыхается в песках, печаль моя бесплодная пустыня. Я не умею молиться, у меня не получается связать в голове две мысли, еще менее была бы я способна погрузиться с головой в написание новой книги. Я перелистываю эти страницы в бессмысленных попытках побороть свой ужас, и мне приходит в голову, что, если я смогу облечь в форму это опустошение, то я смогу помочь тебе помочь мне, это изощренное упражнение в письме может стать путем к спасению. Одиннадцать лет назад я писала письмо дедушке, чтобы попрощаться с ним находящимся на краю смерти, 8 января 1992 года я пишу тебе, Паула, чтобы вернуть тебя к жизни.

Моя мать была очаровательной восемнадцатилетней девушкой, когда Деда вывез всю семью в Европу, в большое путешествие, на которое он смог отважиться лишь один раз в жизни, поскольку Чили находится на краю света. Он хотел отдать свою дочь в колледж в Англии, чтобы она приобщалась к культуре и попутно забыла о своих любовных отношениях с Томасом, но Гитлер разрушил его планы, с грохотом разразилась Вторая мировая война, заставшая их на Лазурном берегу. С невероятными трудностями, пробираясь по дорогам против потока беженцев, спасавшихся бегством пешком, на лошадях или на любом доступном транспорте, они сумели добраться до Антверпена и поднялись на борт последнего чилийского парохода, отходящего от пристани. Палубы и спасательные шлюпки были забиты людьми, еврейские семьи десятками бежали из страны, бросая имущество – а в некоторых случаях и целое состояние – в руки расчетливых, бессовестных дельцов из консульства, торгующих въездными визами по цене золота.

Из-за нехватки мест в каютах их везли как скот, люди спали на палубах и голодали, потому что в еде и тоже сильно ограничивали. Во время этого тяжелого путешествия Бабуля утешала женщин, плачущих от утраты домашнего очага и от неопределенностей, ждущих им в будущем, в то время как Деда торговался на камбузе с матросами, доставая продукты и одеяла чтобы потом раздать их беженцам.

Один из них, скорняк по профессии, в знак благодарности подарил Бабуле роскошное серое каракулевое пальто. Они неделями шли в водах, кишащих неприятельскими подводными лодками, ночью с погашенными огнями и днем прося бога о помощи, пока не пересекли Атлантический океан и не прибыли в Чили целыми и невредимыми. Швартуясь в порту Вальпараисо первое, что им бросилось в глаза, была фигура Томаса, в белом льняном костюме и панамской шляпе, его невозможно было спутать с кем-то другим, для Деды это стало окончательной точкой, показавшей ему тщетность борьбы с таинственным велением судьбы и, в сильно расстроенном состоянии, он дал свое благословение на свадьбу.

Церемония прошла у них в доме, с участием легата Папы Римского и ряда официальных лиц. Невеста блистала атласным платьем скромного покроя и вызывающим поведением; не знаю, как выглядел жених, потому что фотография была впоследствии обрезана, и от него на снимке осталась только рука. Вводя свою дочь в залу, где был установлен позолоченный алтарь в каскадах роз, на лестнице Деда споткнулся о ступеньку.

- Еще есть время одуматься и повернуть назад. Не выходи замуж, дочка, пожалуйста, подумай еще раз. Дай мне только знак, и я разгоню все это скопище людей и отправлю еду с банкетного стола в хоспис...

– Она ответила ему ледяным взглядом.

Как и предостерегла моя бабушка на одном из спиритических сеансов, брак моих родителей был несчастен с самого начала. Моя мать снова собралась в дорогу, на этот раз направляясь в Перу, где Томас был назначен секретарем посольства Чили. Везя с собой коллекцию тяжелых саквояжей со своим приданым невесты и с грузом подарков – таким количеством предметов из фарфора, хрусталя и серебра, что даже полвека спустя мы продолжаем натыкаться на них встречая их в самых неожиданных местах. Пятьдесят лет дипломатической службы в разных широтах земного шара, разводы и длительные изгнания не смогли избавить семью от этого балласта; я очень боюсь, Паула, что тебе достанется, среди других жутких предметов лампа, в сумбуре из нимф и пухлых ангелочков, которую моя мать хранит до сих пор.

У тебя в доме царит монашеская простота, и в твоем гардеробе скромно висят четыре блузки и двое брюк, интересно мне, как ты поступила со всем тем, что я дарила тебе, ты похожа на Бабулю, которая едва сойдя с корабля и ступив на твердую землю, тут же сняла с себя каракулевое пальто, чтобы отдать его нищей женщине.

Моя мать провела первые два дня своего медового месяца так сильно страдая от качки в волнах Тихого океана, что не могла выходить из каюты, и по мере того как ее состояние улучшилось и она начала появляться на палубе чтобы полной грудью вдохнуть свежего воздуха, ее муж свалился с зубной болью. Пока она гуляла по палубам равнодушная к жадным взглядам офицеров и матросов он стонал у себя на койке.

Заходящее солнце, окрашивавшее оранжевым цветом весь бескрайний горизонт и ночное буйство звезд, звали к любви, но физические страдания брали верх над романтикой. Это тянулось бесконечных три дня, прежде чем пациент позволил вмешаться бортовому врачу и избавить его от мучений с помощью плоскогубцев, лишь после этого опухоль спала, и супруги смогли по-настоящему начать супружескую жизнь. На следующий же вечер они вместе были приглашены капитаном на ужин.

После официального тоста за молодоженов была подана закуска, креветки в бокалах, вырезанных изо льда. С жестом кокетливой близости моя мать потянулась вилкой за кусочком с тарелки мужа, и причем сделала это так неудачно, что крошечное пятнышко американского соуса сорвавшись у нее с прибора попало ему на галстук. Томас попытался устранить неприятность ножом, но пятно расползалось.

И тогда, к изумлению всех присутствующих, и убийственно для жены, дипломат запустил пальцы в тарелку, вытащил оттуда несколько членистоногих, вытер их о свою грудь, пачкая рубашку, костюм и остававшуюся чистой часть галстука, затем провел руками по своим спутанным волосам, после чего встал из-за стола, отдал поклон и удалился в свою каюту, откуда не появлялся до самого конца плавания, погрузившись в напряженное молчание. Несмотря все эти несчастия, я была зачата в открытом море.

Моя мать не была готова к материнству, в то время такие вопросы обсуждались шепотом при незамужних девушках, и Бабуля не удосужилась рассказать ей о непристойных занятиях, имеющих место между пчелами и цветами, поскольку душа ее витала в других материях, больше интересуясь полупрозрачной природой мира призрачного чем суровыми реалиями мира материального, при этом, однако, едва узнав о беременности, он сразу определила, что это будет девочка, назвала ее Изабель и установила с ней постоянный контакт, который не прерывается до сегодняшнего дня. Моя мать уцепилась за существо, растущее в ее чреве, пытаясь компенсировать свое одиночество вследствие неудачного брака; она громко разговаривала со мной, пугая окружающих, считавших, что она страдает галлюцинациями, и я предполагаю, что я слушала ее тогда и отвечала ей, но я не могу вспомнить ничего из того внутриутробного периода моей жизни.

У моего отца был отличный вкус. У нас на родине в Чили, щегольство всегда считалось пороком и на него смотрели искоса, находя сдержанность и скромность признаком утонченности, а в Лиме, городе вице-королей, роскошь - это в порядке вещей. Мы жили в доме, не соответствующем его положению второго секретаря посольства, отец нанял множество слуг из местного населения, выписал себе роскошную машину из Детройта и сорил деньгами на вечеринки, казино и прогулки на яхте, никому не давая отчета, откуда у него берутся деньги чтобы жить на широкую ногу.

За короткое время ему удалось завести отношения с самыми важными фигурами среди политиков и известных личностей, нащупать слабые места у каждого из них и благодаря своим контактам разузнать некоторую конфиденциальную информацию, включая даже из области государственной тайны. Он стал непременным гостем на балах в Лиме; в разгар войны у него всегда было лучшее виски, самый чистый кокаин и самые любезные проститутки, для него были открыты все двери. В то время как он поднимался по карьерной лестнице, его жена чувствовала себя заключенной, находящейся в безвыходной ситуации, привязанной в свои двадцать лет к скользкому деляге, от которого она полностью зависела.

Томясь от влажного жаркого летнего климата, она строчила письма своей матери бесконечными страницами, которые, пересекая море пропадали в почтовых тюках, напоминая разговор глухих. Эти письма полные печали, сложенные стопкой на столе, убедили Бабулю в разочаровании ее дочери, и она, прервав свои спиритические сеансы с тремя подругами из эзотерического Белого Братства, положив колоды для гаданий в портфель отправилась в Лиму на хрупком двухмоторном самолете, одном из немногих, перевозивших пассажиров, потому что в военное время самолеты использовались преимущественно для военных целей. Они прибыли к нам как раз к моменту моего появления на свет. Поскольку всех детей она родила в домашних условиях, при помощи мужа и повивальной бабки, ее сильно озадачил подход к принятию родов в клинике.

Одним уколом анестезии роженицу лишили сознания, и заодно возможности свидетельствовать происходящее, а едва младенец появился на свет, его тотчас забрали у матери, поместив в кювез для новорожденных. Много позже, когда у мамы рассеялся туман анестезии, ей сообщили, что родилась девочка, но что в соответствии с распорядком ей позволено быть рядом с малышкой только для кормления грудью.

–Она чудо, и поэтому мне не позволено ее видеть!

–Это драгоценная малышка – заметила моя бабушка, стараясь придать своему голосу убедительности, хотя на самом деле у нее до сих пор не было возможности увидеть меня. Сквозь стекло больничной палаты она сумела разглядеть лишь сверток завернутый в одеяло, в котором ее глазу трудно было признать что-то человеческое.

Когда я начала вопить от голода на другом этаже, моя мать пришла от этого в ярость, готовая уже вернуть свою дочь силой, если это потребуется. Пришел врач, диагностировал у нее припадок истерии, сделал ей еще один укол, оставив пациентку спать еще на двенадцать часов. К этому моменту моя бабушка чувствовала себя как на пороге ада, и, лишь только ее дочь немного пришла в себя, она помогла ей умыться холодной водой и одеться.

- Надо бежать отсюда. Одевайся и пойдем к выходу притворяясь двумя посетительницами.

- Но мы не можем уйти отсюда, оставив малышку, ради Бога мама!

- Конечно – ответила моя бабушка, которой, скорее всего эта деталь сразу не пришла в голову.

С решительностью отчаянья они ворвались в палату для новорожденных, схватили своего младенца и поспешно скрылись, не вызвав ни у кого подозрений. По розовой ленточке на запястье достаточно легко было определить пол младенца, но на идентификацию их малышки во всех деталях времени не было, да в общем этот вопрос и не имел в тот момент большого значения, поскольку все младенцы в этом возрасте выглядят примерно одинаково.

Очень может быть, что меня тогда спутали в спешке, и где-то живет сейчас женщина со способностью ясновидения и глазами цвета шпината, занимающая предназначенное мне место.

Очутившись дома в безопасности меня раздели, чтобы проверить и убедиться, что все на месте, и обнаружили родинку у основания моей спины. Это пятнышко - хороший знак, заверила Бабуля, и нам не стоит беспокоиться по поводу ее будущего, она вырастет здоровой и счастливой. Я родилась в августе, под знаком Льва, девочкой, и, если меня не спутали в роддоме, во мне кастильско–баскская кровь, на четверть французская с некоторой порцией араукана или мапуче, как и у всех жителей моей страны. Хотя я появилась на свет в Лиме, по происхождению я чилийка; родом из "длинного лепестка моря, вина и снега", по определению нашей страны, данному Пабло Неруда, и ты тоже оттуда родом, Паула, хотя на тебе и осталась неизгладимая печать Карибского моря, где ты выросла.

Тебе немного сложно понять наш южный менталитет. В Чили наш характер формируется вечными вершинами гор, отгораживающих нас от остальной части континента, и ощущением постоянной нестабильности, неизбежным для региона геологических и политических катастроф. У нас никогда нет твердой почвы под ногами, нет никаких гарантий, на вопрос, «как дела?» - здесь отвечают "ничего нового" или "более менее"; мы мечемся из одной неопределенности в другую, мы осторожно ходим по кромке света и тени, ничто для нас не является точным, мы не любим обострений и мы предпочитаем договариваться.

В крайних обстоятельствах пробуждаются наши худшие инстинкты, и события зачастую принимают трагический оборот, поскольку наши люди, в повседневной жизни выглядящие кроткими и спокойными, оказавшись в благоприятной ситуации и при полной безнаказанности, быстро превращаются в кровожадных зверей. Но в обычной жизни чилийцы скромны, осмотрительны, формальны и чураются привлекать к себе внимание, что для них является синонимом выглядеть смешно. По этой причине я тоже была позором для семьи.

И что же делал Томас, пока его жена рожала, а свекровь тайком организовала похищение их первенца? Я не знаю этого. Отец является большим пробелом в моей жизни. Он ушел от нас так рано и так внезапно, что у меня нет никаких воспоминаний о нем. Моя мать прожила с ним четыре года, перенеся за это время две длительные разлуки, и успев родить ему троих детей. Она была настолько плодовита, что достаточно было потрясти мужскими трусами в радиусе полукилометра от нее, чтобы она успела забеременеть, это способность, которую я унаследовала от нее, но на счастье к моему времени в ходу уже были эффективные противозачаточные средства. Каждый раз при приближении родов ее муж пропадал, удалившись решать какие-то серьезные проблемы, и возвращался довольным, с экстравагантным подарком для своей жены, когда ситуация уже разрешилась благополучно.

Она наблюдала, как в их доме на стенах появляются новые картины, а на каминных полках - китайский фарфор, не понимая источников такой расточительности; эту роскошь было невозможно объяснить одной зарплатой, которой другим чиновникам из консульства едва доставало, но, когда она пыталась говорить с ним на эту тему, он уходил от разговора отвечая уклончиво, точно так же, как и когда она пыталась допытываться о его ночных отлучках, его загадочных поездках и мутных связях. У нее уже было двое детей, и она скоро ждала третьего, когда карточный домик ее наивности рухнул. Однажды утром Лима проснулась взволнованная слухами о скандале, который, еще даже не просочившись в прессу, обсуждался уже во всех салонах. Речь шла об одном старике миллионере, имевшем привычку одалживать свою квартиру своим дружкам для тайных любовных свиданий.

В спальне среди антикварной мебели и персидских ковров висело фальшивое зеркало в раме стиля барокко, за которым, на самом деле, было устроено потайное окно. Хозяин дома любил устроиться напротив него с избранными приглашенными, угощая компанию спиртным и наркотиками, и наслаждаться зрелищем любовных утех ничего не подозревавшей незадачливой парочки. В тот вечер в числе приглашенных оказался один высокопоставленный политик из правительства. Когда была открыта занавеска, к немалому сюрпризу для компании, обнаружилось, что в этот раз парочкой были двое мужчин, но, что было еще неожиданней, один из них, одетый в корсет и кружевные подвязки, оказался старшим сыном политика, молодым юристом, которому сулили блестящую карьеру. От такого унижения отец потерял самообладание, и, разбив зеркало ударом ноги, набросился на своего сына, сорвал с него интимное женское белье, и, если бы не вмешательство остальных, вероятно, забил бы его до смерти.

Спустя несколько часов уже все газеты в Лиме пестрели подробностями произошедшего, добавляя все более и более пикантные подробности. Бытовало подозрение, что инцидент не был случайным, что кто-то подстроил эту сцену из злого умысла. Перепуганный происходящим, Томас исчез, без каких-либо объяснений. Моя мать узнала об этом скандале лишь несколько дней спустя; она тогда жила в уединении, из-за сложного протекания беременности, а также чтобы избавить себя от контакта с кредиторами, требовавшими оплаты счетов. Устав ждать выплаты зарплаты, домашние слуги разбежались, и с ней осталась только Маргара, чилийская женщина с суровым лицом и каменным сердцем, которая служила в семье с незапамятных времен. В таких условиях, когда начались схватки, маме оставалось лишь стиснуть зубы и готовиться рожать самым примитивным способом. Мне было около трех лет, а мой брат Панчо едва начал ходить. Той ночью, мы сидели, съежившись в коридоре, слыша стоны нашей матери и наблюдая за Маргарой сновавшей с чайниками горячей воды и полотенцами. Хуан появился на свет в полночь, маленький и сморщенный, крошечный лысый мышонок, который едва дышал.

Вскоре выяснилось, что он не может глотать, он родился с комом в горле, и молоко не проходило внутрь, ему было бы суждено умереть от голода, в то время как у его матери груди лопались от молока, но его спасло лишь упорство Маргары, которая в своей решительности сохранить младенцу жизнь, сначала выдавливала ему в горло каплю за каплей с помощью ватного диска, смоченного в молоке, и затем размешивала образовавшуюся там густую кашицу деревянной ложечкой.

Годами я кручу у себя в голове мрачные причины, способные оправдать исчезновение моего отца, напрасно я приставала ко всем окружающим с расспросами о нем, в отношении его личности, словно сговорившись, все хранят молчание.

Люди, знавшие его, характеризуют его человеком очень умным, и ничего не добавляют к этому. В детстве я считала его преступником, впоследствии, когда я узнала о сексуальных извращениях, я приписала ему их все, но, похоже, ничто столь новомодное не может послужить привлекательным объяснением его прошлого, он был всего лишь трусливой душой; в один прекрасный день его ложь открылась всем, он полностью потерял контроль над ситуацией и сбежал.

Он бросил службу, больше не виделся ни с матерью, ни с родственниками, ни с друзьями, и буквально растворился в воздухе. Я представляю его себе –немного в шутку, конечно – скрывающимся в Мачу-Пикчу, одетым перуанским индейцем, с накладными косами и в ворохе разноцветных юбок.

- Никогда больше не говори этого! Откуда ты взяла эту ерунду? - набросилась на меня мать, едва я поделилась с ней этой мыслью. Как бы то ни было, он бесследно исчез, но не переместился на прозрачные вершины Анд, растворившись в одной из деревушек племени аймара, как я воображала себе, он просто опустился на одну ступеньку безжалостной лестницы чилийских социальных классов, став при этом невидимым.

Он вернулся в Сантьяго и продолжил ходить по центральным улицам, но, поскольку он перестал бывать в одной с нами социальной среде, это было равносильно тому, что он умер. Я больше никогда не виделась ни с моей бабушкой по отцовской линии, ни с кем-либо из его семьи, кроме Сальвадора Альенде, который поддерживал с нами отношения из своего стойкого чувства преданности к близким. Я никогда больше не видела своего отца, я не слышала, чтобы при мне упоминали его имя, и я ничего не знаю о его внешности, поэтому, когда меня однажды вызвали, чтобы опознать его труп в морге, для меня это выглядело очень иронично, но все это произошло уже намного позже.

Очень жаль, Паула, что после этого эпизода данный персонаж исчезает, потому что роль злодея в историях всегда наиболее колоритна.

Моя мать, которая выросла в благополучной среде где женщины отстранены от решения экономических вопросов, укрылась у себя в доме за семью замками, вытерла слезы от обиды оказавшись брошенной мужем, подсчитала все свои средства, и выяснила что, по крайней мере, они не умрут с голоду, за счет своего столового из серебра, денег от продажи которого хватало чтобы оплачивать счета какое-то время. Она осталась одна в чужой стране с тремя маленькими детьми на руках, в окружении необъяснимой роскоши и без гроша в кармане, но она была достаточно горда, чтобы кого-то просить о помощи. При всем этом в посольстве были в курсе произошедшего, им сразу стало известно, что Томас исчез, бросив свою семью на произвол судьбы. Честь страны была задействована, и они не могли допустить, чтобы имя чилийского чиновника было втоптано в грязь, не говоря уже о том, чтобы кредиторы выставили его жену с детьми на улицу. Консул собственной персоной прибыл к нам в дом чтобы навестить семью, имея поручение сделать все необходимое для нашего возвращения в Чили.

Как ты уже догадалась, Паула, речь шла о дяде Рамоне, твоем дедушке - принце и прямом потомке Иисуса Христа. По его собственным словам, он был одним из самых некрасивых мужчин своего поколения, но я думаю, что он преувеличивает; не будем называть его красивым, скажем только, чего ему не хватало галантности, он обладал скромными интеллектом и обаянием, но, однако, с годами его внешность приобрела отпечаток большого достоинства. В тот день, когда он был послан нам в помощь, он выглядел невзрачным господином, с чертами незрелости, с усами моржа и бровями Мефистофеля, отцом четверых детей и убежденным католиком, в нем не было ни тени того мифического персонажа, которым он стал впоследствии, полностью сменив свою внешность, подобно змее, сбрасывающей кожу. Маргара открыла дверь посетителю и провела его в комнату сеньоры, которая приняла его находясь в постели в окружении своих детей, со следами недавно перенесенных родов, но во всем великолепии драматизма своего положения и в самом расцвете своей молодости. Господин консул, который до этого был едва знаком с женой своего коллеги –всегда видя ее беременной и с отстраненным видом, не располагающим к разговору, - остался стоять у двери, погруженный в пучину эмоций. Пока он расспрашивал ее о подробностях ее положения и объяснял план репатриации ее семьи на родину, в груди у него родилось бушевание бешеного стада быков. Заключив, что более очаровательной женщины не существует, и не понимая, как ее муж мог бросить ее, потому что он с легкостью расстался бы с жизнью ради нее, он вздохнул, удрученный чудовищной несправедливостью того, что встретил ее слишком поздно. Она посмотрела на него долгим взглядом.

- Все в порядке, я возвращусь в дом моего отца – заключила она.

- Через несколько дней из порта Каьяо отходит судно, направляющееся в Вальпараизо, я достану вам билеты – сказал он запнувшись.

- Поеду с тремя детьми, Магарой и собакой. Не знаю вынесет ли это путешествие мой сын, родившийся слишком слабым – у него на глазах сверкнули слезы, но он сумел сдержаться.

Искрой в голове у Рамона пронеслись образы: его жена, его дети, его отец, с обвинением указывающий на него указательным пальцем, и его дядя-епископ с распятием в руке, испускающий лучи осуждения, он увидел себя отлученным от Церкви и отстраненным от дипломатической службы, но он не мог оторваться от совершенного лица этой женщины, и он почувствовал словно ураган отрывает его от земли. Он сделал два шага в направлении кровати. На протяжении этих двух шагов он решил для себя свое будущее.

–Отныне и навсегда я беру на себя заботу о тебе и твоих детях.

Навсегда… Что это значит, Паула? Я потеряла счет времени в этом белом здании где повсюду царит эхо и никогда не приходит ночь.

Границы реальности растворились, жизнь - это лабиринт из смотрящих друг на друга зеркал и перекошенных образов. Месяц назад, в этот самый час, я была совершенно другой женщиной. Есть моя фотография того времени, где я стою на вечеринке по случаю выхода моего недавнего романа в Испании, в темно фиолетовом платье с глубоким вырезом, в серебряном ожерелье и браслетах, с длинными ногтями и уверенной улыбкой, я выгляжу там на сто лет моложе, чем сейчас. Я не узнаю эту женщину, за четыре недели боль изменила меня. Пока я объяснял в микрофон обстоятельства написания романа Бесконечный план, мой агент пробрался сквозь толпу и выдохнул мне в ухо, что ты попала в больницу. Меня пронзило тяжелое предчувствие, что произошло какое-то огромное несчастье, изменившее нашу жизнь. Двумя днями ранее, когда я прибыла в Мадрид, ты уже чувствовала себя очень плохо. Удивившись, что ты не встречаешь меня в аэропорту, как ты всегда делала, я бросила свои чемоданы в отеле и, измученная длительным перелетом из Калифорнии, поспешила к тебе домой, где обнаружила тебя в лихорадке и с приступами рвоты. Ты только что вернулась из духовного уединения с монахинями школы, в которой ты работаешь сорок часов в неделю в качестве волонтера, помогая нуждающимся детям, и рассказала мне, что это был тяжелый и печальный опыт, тебя одолевали сомнения, твоя вера была хрупкой.

–Я пытаюсь найти Бога, и он ускользает от меня, мама –

- Бог всегда готов принять нас, но сейчас тебе важнее срочно обратиться к врачу. Что с тобой, дочка?

- Порфири́я – ответила ты без колебаний.

Уже несколько лет, зная, что у тебя обнаружено это наследственное заболевание, ты заботилась о своем здоровье и консультировалась у одного из немногих специалистов в этой области в Испании. Обнаружив тебя обессиленной, твой муж отвез тебя в отделение скорой помощи, где тебе диагностировали грипп и отправил тебя домой. В тот вечер Эрнесто рассказал мне, что в течение нескольких недель, даже месяцев, ты была подавленной и ты сильно устала. Пока мы обсуждали с ним, что у тебя душевная депрессия, ты страдала всем телом в своей комнате за закрытой дверью; порфирия быстро отравляла тебя, и ни у кого из нас не хватило ума заметить это и понять. Я не знаю, как я справлялась тогда со своей работой, мне не хотелось ничего делать, и между двумя интервью для прессы я бежала к телефону, чтобы позвонить тебе. Едва мне сообщили, что тебе стало хуже, я отменила все свои оставшиеся мероприятия и прилетела к тебе в клинику, бегом поднялась по лестнице на шестой этаж и разыскала твою палату в этом чудовищном здании. Я нашла тебя лежащей в постели, мертвенно бледной, с потерянным выражением лица, и мне хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, насколько серьезно твое положение.

- Почему ты плачешь? – спросила ты не своим голосом.

- Потому что мне страшно. Я люблю тебя, Паула.

- Я тоже тебя люблю, мама….

Это было последнее, что ты мне сказала, дочка.

Несколько мгновений спустя ты уже бредила, считая вслух, с открытыми глазами, уставленными в потолок. Мы с Эрнесто провели у твоей постели всю эту ночь, потрясенные, деля друг с другом единственный стулом, а в это время на других кроватях в зале агонизировала старуха, кричала сумасшедшая женщина и пыталась уснуть истощенная цыганка со следами побоев. На рассвете я убедила твоего мужа пойти отдохнуть, перед этим он несколько ночей провел в море под парусом и был сильно измотан. Прощаясь с тобой, он поцеловал тебя в губы. Час спустя наступил ужас, леденящая душу рвота с кровью и за ней судороги; твое напряженное тело, выгнутое дугой, сотрясало в сильных спазмах, срывавших его с постели, плечи тряслись со сцепленными руками, словно ты пыталась за что-то ухватиться, глаза обезумели, лицо сильно исказилось и на губах выступила пена. Я бросилась поверх тебя, пытаясь остановить тебя, кричала и кричала, зовя подмогу, палата наполнилась людьми в белых палатах и меня постепенно привели в чувство.

Я вспоминаю себя стоящей на коленях на полу, затем кто-то дает мне пощечину. Успокойтесь сеньора, и замолчите или нам придется вывести вас отсюда! Вашей дочери стало лучше, вы можете встать и выйти из палаты, трясет меня за руки доктор. Он поднял меня на ноги, но я не смогла передвигаться без посторонней помощи. Врачи помогли мне добраться до твоей кровати и после того как они ушли, я осталась наедине с тобой и с другими пациентками в палате, в молчании наблюдавшими за происходившим, каждая в своем собственном несчастье.

Ты была пепельного цвета, как призрак, глаза закатились кверху, в уголке рта запеклась струйка крови, твое тело отдавало холодком.

Я пыталась звать тебя по именам, которыми называла тебя в детстве, но ты удалилась в другой мир; я попробовала дать тебе воды, я встряхнула тебя, ты уставилась на меня расширенными остекленевшими зрачками, проходя сквозь меня взглядом, уходящим в другие горизонты и внезапно твое тело застыло, истекая кровью и прекратив дышать.

Я закричала и тут же попыталась сделать тебе искусственное дыхание рот в рот, но страх парализовал меня, я все делала неправильно, я вдувала в тебя воздух без ритма и без последовательности, сделав пять или шесть попыток, я заметила, что сердце у тебя тоже не бьется, и начала колотить кулаками тебе в грудь.

Через несколько мгновений прибыла помощь, и последнее, что я видела, была твоя кровать, удаляющаяся по коридору к лифту. С этого момента жизнь для тебя остановилась и для

меня тоже, мы обе переступили таинственный порог и вошли в самую темную зону.

–Ее состояние критическое – сообщил мне дежурный врач в отделении интенсивной терапии

- Нужно позвонить ее отцу в Чили? Чтобы добраться сюда, потребуется более двадцати часов. -прозвучал вопрос.

- Да.

О произошедшем известили близких, и начали прибывать родственники Эрнесто, подруги и монахини из твоего колледжа; кто-то оповестил по телефону всю нашу семью, разбросанную в Чили, Венесуэле и в США. Вскоре появился твой муж, спокойный и обходительный, больше озабоченный мнением окружающих, чем собственными чувствами, он выглядел очень уставшим.

Ему разрешили увидеть тебя на несколько минут, и он сообщил нам, когда вышел из палаты, что ты подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и тебе делают переливание крови. Все не так плохо, как говорят, я чувствую сердце Паулы, наши сердца бьются в унисон, сказал он фразу, которая тогда мне показалась бессмысленной, но теперь, когда я узнала его больше, она стала мне понятнее. Мы оба провели этот день и следующую ночь, сидя в приемной, я часто засыпала в изнеможении, и открывая глаза, каждый раз видела его неподвижным, все время в одной и той же позе, застывшим в ожидании.

–Я в ужасе, Эрнесто – призналась я на рассвете.

–Мы ничего не можем сделать, Паула сейчас в руках Божьих.

–Тебе, должно быть, легче принять это, потому что ты, по крайней мере, полагаешься на свою веру.

–Мне также больно, как и тебе, но смерть меня пугает меньше и у меня больше надежд на жизнь, на счастливый исход – ответил он, обнимая меня. Я уткнулась лицом в его жилет, чувствуя запах молодого мужчины, и потрясенная первобытным, атавистическим ужасом.

Через несколько часов из Чили прибыли моя мама и Микаель, а также Вилли из Калифорнии. Твой отец был очень бледен, он садился в самолет в Сантьяго в страхе, что не успеет застать тебя живой, и это путешествие, по всей видимости, стало для него вечностью. Убитая горем, я обняла маму и поняла для себя, что, несмотря на то, что с возрастом она стала ниже ростом, она по-прежнему остается моей главной опорой и поддержкой. Вилли выглядит огромным рядом с ней, но, когда я искала на чью грудь склонить свою голову, мамина грудь показалась мне шире и надежнее, чем грудь моего мужа. Мы зашли в палату интенсивной терапии и нашли тебя в сознании, выглядевшей немного лучше, чем вчера, врачи начали вводить тебе натрий, которого не хватало в организме, вместе с переливанием крови это оживило тебя; однако иллюзия длилась всего несколько часов, вскоре после этого у тебя начался приступ тревожности, тебе ввели огромную дозу успокоительных, которая погрузила тебя в глубокую кому, из которой ты не выходишь до сих пор.

- Бедная девочка, она не заслуживает такой участи. Почему я, уже старый и проживший свою жизнь, не умираю вместо нее? –говорит мне иногда дон Мануэль, лежащий на соседней койке, с трудом выговаривая слова как умирающий.

Мне очень трудно писать эти строчки, Паула, заново проходя этапы этого болезненного путешествия, уточняя детали, воображая, как все могло бы быть, если бы ты попала в лучшие руки, если бы тебя не накачали наркотиками, если бы... Как избавить себя от чувства вины?

Когда ты сказала мне о порфирии, я сначала подумала, что ты преувеличиваешь, и вместо того, чтобы искать помощи, я целиком понадеялась на этих людей в белых халатах, полностью отдав свою дочь в их руки. Время не повернуть вспять, мне нужно прекратить оглядываться назад, однако я не могу перестать делать это, теперь это уже превратилось для меня в навязчивую идею. Для меня есть только непростительная уверенность в этой мадридской клинике, остальная часть моего нынешнего бытия скрылась в густом тумане.

Вилли, который уже через несколько дней улетел обратно в Калифорнию, чтобы вернуться к своей работе, звонит мне каждое утро и каждый вечер, чтобы поддержать меня, напоминая мне, что мы любим друг друга и, что у нас счастливая жизнь за морем. Его голос доносится до меня издалека, и мне кажется, что это продукт моего воображения, что на самом деле не существует ни деревянного дома, где-то на берегу залива в Сан-Франциско, ни этого пылкого любовника, превратившегося теперь в далекого мужа. Мне также кажется, что мой сын Николас, моя невестка Селия, маленький Алехандро с его огромными ресницами словно у жирафа, все это тоже было только в моем воображении. Кармен Балселлс, мой агент, иногда заходит сюда, чтобы передать соболезнования от моих издателей или новости о моих книгах, и я не понимаю того, что она говорит мне, во всем этом мире есть только ты, дочь, и пространство без времени, в котором мы обе теперь находимся.

В долгие часы тишины на меня нахлынули воспоминания, все пробежало передо мной разом за одно мгновение, как будто вся моя жизнь слилась в один неразборчивый образ. Девочка и девушка, которыми я была, женщина сейчас, и старуха, которой я стану, все стадии моей жизни - это вода из одного и того же бурного источника. Моя память похожа на мексиканскую фреску, где все происходит в одно и то же время: в одном углу корабли конкистадоров, в то время как в другом инквизиция истязает индейцев, освободители скачут галопом под окровавленными знаменами, и Пернатый Змей, один из величайших богов в ацтекской мифологии, стоит лицом к лицу с принявшим страдание Христом посреди дымящихся труб индустриальной эпохи. Такова моя жизнь, многообразная и изменчивая фреска, в которой я одна способна разобраться, и которая для меня самой является большой тайной. Разум выбирает, преувеличивает, предает, события ускользают, люди забываются, и в конце концов остается только путь души, редкие моменты духовного откровения. Меня интересует не то, что со мной произошло, а лишь шрамы и отметины, которые меня характеризуют.

В моем прошлом мало смысла, я не вижу там порядка, ясности, целей или путей, лишь путешествие вслепую, руководствуясь инстинктами и событиями вне моего контроля, изменившими ход моей судьбы. У меня не было никакого расчета, лишь благие намерения и смутная надежда, что существует некий высший разум, определяющий мои шаги. До сих пор я никогда не делилась своим прошлым, это мой потайной сад, тот, куда не имел доступа даже самый настойчивый любовник. Прими его, Паула, может быть, он тебе в чем-то поможет, потому что, мне кажется, что твоего уже больше нет, ты утратила его в этом долгом сне, и жить без воспоминаний невозможно.

Моя мать вернулась к своим родителям в Сантьяго; неудачный брак считался тогда худшим из несчастий для женщины, но она, еще не зная об этом, ходила с высоко поднятой головой. Консул Рамон, влюбленный в нее, погрузил ее на корабль с ее детьми, с устрашающего вида собакой Маргарой, и с ворохом сумок и коробок со столовым серебром. Прощаясь, он, держа ее за руки, повторил обещание вечно заботиться о ней, но она, больше озадаченная устройством в тесной каюте, поблагодарила его едва заметной улыбкой. Она привыкла к любезному отношению к себе и не имела оснований считать, что этот чиновник, с которым они были связаны по столь сомнительному поводу, впоследствии сыграет ключевую роль в ее будущем, она не забывала также, что у этого мужчины есть жена и четверо детей, и, кроме всего прочего, у нее были более неотложные проблемы: новорожденный тяжело дышал, словно рыба, вытянутая из воды, двое других детей испуганно плакали, и Маргара погрузилась в привычное для нее угрюмое молчание.

Когда она услышала шум двигателей и сиплый звук сирены, возвещающей об отправлении корабля, она впервые почувствовала проблески житейского урагана, перевернувшего ее с ног на голову. Конечно ее с радостью примут и приютят в родительском доме, но она уже больше не была незамужней молодой девушкой и должна была заботиться о своих детях, подобно вдове. Шум волн, застав ее озадаченной этим вопросом, вернул в памяти воспоминание о креветках из их медового месяца, и она улыбнулась с облегчением, потому что, по крайней мере, теперь она была далеко от своего странного мужа. Ей едва исполнилось двадцать четыре года, и она понятия не имела, как зарабатывать на жизнь, но в ее жилах не даром текла кровь того далекого баскского моряка авантюриста.

Так я и «выросла» в доме моих бабушки с дедушкой. Ладно, это ведь всего лишь оборот речи, правда в том, что ростом я выросла не сильно большой, невероятными усилиями достигнув всего лишь полутора метров, рост, который сохранялся у меня где-то до месяца назад, когда я вдруг почувствовала, что зеркало в ванной начало подниматься. Памплинас, ты не съеживаешься, дело в том, что ты похудела и ходишь без каблуков, уверяла меня мама, но я заметила, что она посматривает на меня обеспокоенно. Я рассказываю, что я росла с трудом, вовсе не для метафоры, были применены все средства, чтобы растянуть меня, за исключением гормонов, потому что в то время их использование было из области экспериментирования, и Бенджамин Биель, семейный врач и вечный платонический обожатель моей матери, боялся, что у меня отрастут усы. По мне то это было бы не так уж и страшно, поскольку от них всегда легко избавиться с помощью бритвы.

В течение многих лет я посещала тренажерный зал, где с помощью системы веревок и шкивов меня подвешивали к потолку, чтобы сила тяжести растягивала мой скелет. В моих кошмарах я вижу себя привязанной за щиколотки и висящей вниз головой, но моя мать уверяет, что это исключительно мои домыслы, и что меня никогда не подвергали настолько жестокому обращению, меня подвешивали за шею с помощью специального «новомодного» приспособления, исключающего всякий риск смерти от удушения. Тем не менее это экстремальное средство оказалось бесполезным, и только лишь вытянуло мне шею. Моя первая школа была в немецком монастыре, но долго я там не продержалась, в шесть лет будучи исключенной за извращенство: я организовала конкурс на лучшие трусики, хотя на самом деле истинной причиной возможно было возмущение пуританского общества Сантьяго в отношении моей матери, которая жила одна без мужа. Оттуда меня перевели в более отзывчивый английский колледж, где подобные демонстрации не влекли за собой таких серьезных последствий, если они проводились незаметно, не привлекая внимания воспитателей. Я уверена, что мое детство было бы совсем другим, если бы Бабуля прожила дольше. Моя бабушка воспитывала меня Просветленной, первые слова, которым она научила меня, были на языке эсперанто, непроизносимом порождении интеллектуалов, который она считала универсальным языком будущего, и я еще была в пеленках, когда уже ощущала свое присутствие за столом духов, но эти великолепные возможности закончились с ее уходом. Семейный домик, очаровательный, под ее рукой, с его тусовками интеллектуалов, богемы и сумасшедших, после ее смерти превратился в унылое пристанище, где гуляют сквозняки. Запах того времени навсегда остался в моей памяти: парафиновые печи зимой и жженый сахар летом, когда во дворе разжигали костер, чтобы приготовить ежевичную помадку в огромном медном горшке.

Со уходом моей бабушки опустели клетки для птиц, смолкли фортепианные сонаты, высохли в вазах растения и цветы, кошки разбежались по крышам, превратившись в диких зверей, и постепенно погибали все остальные домашние животные, кролики и куры пропали под поварским ножом, а коза, однажды случайно вышедшая на улицу, была задавлена насмерть проезжавшей тележкой молочника. Уцелела лишь собака Пелвина Лопес-Пунь, дремлющая у занавески, отделяющей гостиную от столовой. Я бродила, зовя свою бабушку, среди тяжелой испанской мебели, мраморных статуй, пасторальных картин и стопок книг, громоздящихся по углам и размножающихся по ночам, словно неконтролируемая фауна из печатной бумаги.

В доме существовала скрытая граница между той частью, которую занимала семья, и кухней, внутренними двориками и комнатами прислуги, где проходила большая часть моей жизни. Это был особый мир душных, темных комнат с кроватью, стулом и шатким комодом в качестве единственной мебели, украшенных календарем и изображениями святых. Это было единственное пристанище для живших там женщин, работавших от рассвета до заката, поднимающихся первыми на рассвете и последними ложащимися спать после того, как семье был подан ужин и на кухне все вымыто и прибрано. Раз в две недели по воскресеньям они выходили из дому, и я не помню, чтобы у кого-то из них когда-то был отпуск или была семья, они прожили здесь всю свою жизнь, старились и умирали, служа у нас в доме. Раз в месяц появлялся какой-нибудь здоровый полу-умный мужичина, чтобы натереть у нас воском полы. Он прикреплял к ногам стальные щетки, танцевал свою жалкую пляску замба, зачищая паркет, затем постепенно наносил воск тряпкой и, наконец, вручную начищал полы до блеска тяжелой метлой.

Также каждую неделю ходила к нам прачка, тщедушная, тощая женщина, всегда с двумя или тремя детишками, висящими на ее юбке, которая уходила от нас неся на голове гору грязного белья. Ей передавали белье с долгим пересчетом, чтобы ничего не пропало, когда будет возвращено, чистым и выглаженным. Всякий раз, когда мне приходилось быть свидетелем этого унизительного процесса подсчета рубашек, салфеток и простыней, я пряталась в складках махровой ткани в гостиной, чтобы обнять бабушку. Я не понимала, почему у меня на глазах выступали слезы; теперь я знаю: я плакала от стыда. За занавеской царил дух Бабули, и я предполагаю, что именно поэтому наша собака никуда не двигалась с этого места.

Служанки, напротив, считали, что она бродит в подвале, откуда иногда доносился шум и приглушенный свет, поэтому они избегали ходить по той стороне дома. Мне была хорошо известна причина этих проявлений, но я не была заинтересована никому рассказывать о ней. В театральных занавесках гостиной я искала полупрозрачное лицо моей бабушки; я писала ей послания на обрывках бумаги, аккуратно складывая их пополам и прикалывая булавкой к толстой ткани, чтобы она нашла их, и чтобы она знала, что я помню о ней.

Бабуля простилась жизнью скромно, никто не заметил ее приготовлений к уходу в Мир Иной до последнего момента, когда пытаться вмешиваться было уже слишком поздно. Понимая, что для подъема от земли ей необходимо быть налегке, она все выбросила за борт, избавилась от своих земных благ, отбросила лишние чувства и желания, оставив лишь самое необходимое, написала несколько писем и, в конце концов, легла в постель, чтобы уже больше не встать.

Неделю она лежала в агонии. Муж ухаживал за ней все это время, используя все доступные ему фармацевтические средства, в попытке облегчить страдания пока жизнь еще теплилась в ее теле, но она ускользнула от него, резонировав в его груди глухой барабанной дробью. Мы не успели никому сообщить о состоянии ее здоровья, однако ее друзья из Белого Братства сами проведали об этом, по своей телепатической связи, и появились в последний момент, чтобы передать ей послания, предназначенные добрым духам, в течение многих лет посещавшим спиритуалистические сеансы, проводимые у нас по четвергам за столом на трех ножках. Эта потрясающая женщина не оставила после себя никаких материальных следов пребывания в этом мире, кроме серебряного зеркала, молитвенника в перламутровой обложке и горстки восковых цветков апельсинового дерева, со своего свадебного головного убора. Она также не оставила мне почти никаких воспоминаний о себе, а то, что сохранилось в моей памяти, должно быть, было сильно искажено моим тогдашним детским сознанием и пострадало по прошествии времени, однако это не имеет значения, потому что я всегда чувствовала ее незримое присутствие рядом с собой. Когда у нее перехватывало дыхание от астмы или беспокойства, я сжималась внутренне, чтобы поделиться с ней своим теплом, это самый четкое из воспоминаний, которые у меня есть о ней: ее кожа цвета рисовой бумаги, ее нежные пальцы, звучание воздуха у нее в горле, крепкие объятия, аромат духов, а иногда и запахи миндального масла, которым она смазывала себе руки. Я слышала ее голос, я храню в жестяной коробке все немногие реликвии, сохранившиеся после нее, остальное я придумала, потому что нам всем нужна бабушка.

Она не только прекрасно выполнила эту роль, несмотря на неудобства, вызванные ее смертью, но и вдохновила меня на создание самого дорогого и любимого мной персонажа, среди всех, появившихся в моих книгах: - Ясная, светлейшая, ясновидящая, в моей книге «Дом духов».

Мой дедушка не мог смириться с потерей своей женщины. Я думаю, что они жили в несводимых мирах и любили друг друга при мимолетных встречах с болезненной нежностью и тайной страстью. У Деды была жизненная сила практичного, здорового, спортивного и предприимчивого человека, а она была инопланетянкой на этой земле, неосязаемым и непостижимым существом. Ее мужу пришлось довольствоваться тем, что он жил с ней под одной крышей, но в другом измерении, никогда не имея возможности обладать ей.

Только в некоторых особенных случаях, таких как рождение детей, которых он принял в свои руки, или, когда она умерла у него на руках, у него было ощущение, что она действительно существовала.

Тысячу раз он пытался ухватить этот невесомый дух, пролетавший перед его глазами словно комета, оставляющая за собой стойкий след астральной пыли, но каждый раз он оставался под впечатлением, что она постоянно ускользает от него. Уже в самом конце своей жизни, совсем немного не дотянув до того, чтобы прожить столетие, когда от некогда энергичного патриарха осталась лишь тень, поглощенная одиночеством и неумолимой коррозией лет, он наконец отказался от идеи быть ее полновластным господином, как ему хотелось в молодости, и только тогда он смог принять ее на равных. Тень Бабули приобрела четкие очертания и превратилась в осязаемое существо, которое сопутствовала ему в кропотливой реконструкции воспоминаний и в борьбе со старческими недугами. В день, когда он только овдовел, он считал, что его предали, обвинял ее в том, что она бросила его на полпути, облачился в полный траур, словно ворон, покрасил всю свою мебель в черный цвет и, чтобы облегчить страдания, попытался исключить из своей жизни остальные привязанности, но так никогда и не преуспел в этом, поскольку был человеком, постоянно страдавшим от доброты своего сердца. Он занимал большую комнату на первом этаже дома, где каждый час раздавался похоронный бой больших часов. Дверь к нему всегда была закрытой, и я редко осмеливалась постучать в нее, но по утрам я заходила поприветствовать его перед тем, как идти в школу, и иногда он позволял мне заглянуть к нему в комнату в поисках шоколадки, которую он прятал специально для меня. Я никогда не слышала, чтобы он жаловался, он обладал героической стойкостью, но у него часто слезились глаза, и когда ему казалось, что он находится в одиночестве, разговор его постоянно сводился к воспоминаниям о своей жене. С годами в расстройстве он уже не мог сдерживаться чтобы не перейти на крик, и разъяренный собственной слабостью, вытирая себе слезы ладошками, он рычал: «я старею, черт возьми.» Овдовев, он отказался от цветов, сладостей, музыки и прочих маленьких радостей; тишина проникла в дом и в его душу.

Отношения моих родителей были неопределенными, поскольку в Чили нет разводов, но Томаса оказалось нетрудно убедить признать брак недействительным, и таким образом мы с братьями стали детьми матери-одиночки. Мой отец, который, по-видимому, не был особо заинтересован в том, чтобы содержать семью, также полностью отказался от своих отцовских прав, а затем попросту потихоньку исчез, в то время как наша мать сильно ограничила свой круг общения, чтобы поскорее замять скандал. Единственное условие, которое он поставил для аннулирования брака, было вернуть свой фамильный герб - три голодные собаки на синем поле – и оно было сразу выполнено, поскольку моя мать и остальная часть семьи сильно потешались над геральдикой. С ироничной потерей этого герба утратились все родословные связи, на которые мы могли бы претендовать, и в одно мгновение мы стали безродными. Образ Томаса растворился в забвении. Мой дедушка и слышать не хотел о своем бывшем зяте и жалоб в своем присутствии тоже не допускал, и по этой же самой причине предостерег свою дочь от нового замужества. Она устроилась в банк на скромную должность, главной привлекательностью которой была возможность выйти на пенсию с сохранением зарплаты после тридцати пяти лет самоотверженной работы, а самым большим недостатком были приставания директора, который преследовал ее по всем углам. В нашем семейном доме также обитала пара дядюшек холостяков, благодаря которым, мое детство было наполнено потрясениями.

Моим любимым был дядя Пабло, угрюмый и замкнутый, смуглый, со страстными глазами, белыми зубами, черными жесткими волосами, схваченными на затылке резинкой, чем-то похожий на Родольфо Валентино, он всегда был одет в пальто с большими карманами, в котором прятал книги, украденные из публичных библиотек и из домов своих друзей.

Я много раз умоляла его жениться на моей маме, но он убедил меня, что от кровосмесительных браков рождаются сросшиеся сиамские близнецы, после чего я сменила курс и начала приставать с этой же просьбой к Бенджамину Биелю, от которого я была просто без ума. Дядя Пабло был большим союзником для своей сестры, он незаметно подкладывал ей банкноты в кошелек, помогал ухаживать за детьми и защищал ее от всевозможных нападок и сплетен. Большой противник сентиментов, он никому не позволял прикасаться к нему или даже дышать рядом с ним, считал телефон и почту вторжением в его личную жизнь, всегда садился за стол кладя открытую книгу рядом с тарелкой, чтобы пресечь любые попытки заговорить с ним, и пытался отпугивать окружающих своими дикими манерами, но мы все знали, что это не так, он имел чуткую душу и тайно, чтобы никто ничего не заподозрил о его пороке, помогал целой армии нуждавшихся. Он был правой рукой Деды, его лучшим другом и партнером в бизнесе по разведению овец и экспорту шерсти в Шотландию. Наши служанки и домработницы обожали его, и, несмотря на его угрюмое молчание, насмешки и неуклюжие шутки, у него было много друзей. Спустя много лет этот эксцентричный человек, измученный муравьиным трудом над чтением книг, влюбился в очаровательную кузину, которая родилась и выросла в сельской местности и относилась к жизни с позиций труда и веры.

Ее родители были люди очень консервативные и строгие, как вся та ветвь нашей семьи, и им приходилось стоически переносить странности жениха. Однажды мой дядя купил на рынке коровью голову, и два дня возился с ней, соскребая и вычищая ее изнутри, к нашему вещему ужасу, поскольку мы никогда не сталкивались ни с чем столь зловонным и столь чудовищным, и справившись, в конце концов, со своей затеей, он явился в дом своей невесты в воскресенье после церковной службы, одетый по этикету и с коровьей головой, одетой на себя в качестве маски.

Входите, дон Паблито, - тут же невозмутимо приветствовала его служанка, открывшая дверь. В спальне моего дяди все пространство от пола до потолка было занято полками с книгами, а в центре стояла отшельническая кровать, где я проводила большую часть ночи за чтением. Я убедилась, что в темноте персонажи покидают страницы и бродят по дому; я прятала голову под одеялом, в страхе от Дьявола в зеркалах и от толпы персонажей, которые бродили по комнатам, погруженные в свои страсти и приключения: пиратов, куртизанок, бандитов, ведьм и молоденьких девушек. В половине девятого я должна была выключать свет и ложиться спать, но дядя Пабло подарил мне фонарик, чтобы я могла читать под одеялом; и с тех пор у меня появилась извращенная склонность к тайному чтению.

Невозможно было предаваться скуке в этом доме, полном книг и экстравагантных родственников, с запретным подвалом, с регулярным появлением приплода новорожденных котят – которых Маргара топила в ведре с водой - и с радио на кухне, стоявшим за спиной у моего деда, из которого гремели модные песенки, криминальные новости об ужасных преступлениях и романы о несчастной любви. Мои дяди для собственного развлечения придумывали разные грубые и жестокие шуточки, основной целью которых было немного поиздеваться над детьми, зачастую доводя их до слез. Предметом этого становились разные вещи, от приклеенной к потолку купюры в десять песо, которую мы могли видеть, но никак не могли достать, до конфет, из которых шприцем была удалена шоколадная начинка, и заменена на острый соус. Нас спускали с самого верха лестницы в деревянном ящике, подвешивали вниз головой над нужником, угрожая бросить веревку, заливали в унитаз спирт и поджигали его, предлагая заплатить тому, кто рискнет сунуть туда руку, складывали стопкой старые покрышки от машины моего дедушки и засовывали нас внутрь, где в темноте мы визжали и кричали от страха, задыхаясь от запаха старой резины. Когда старая газовая плита была заменена на электрическую, нас ставили на конфорки, включали их на малую мощность и рассказывали нам сказки, чтобы дождаться, пока тепло от подошв нашей обуви проявит себя сильнее, чем интерес к услышанному, а мы тем временем слушали их прыгая с ноги на ногу. Моя мама защищала нас с яростью львицы, но она не всегда была рядом в доме чтобы защитить нас, в противоположность ей Деда считал, что жестокие развлечения хороши для формирования характера, и служат для детей своего рода образованием. Тогда у нас еще не было подхода, пришедшего впоследствии из Северной Америки, что детство должно быть невинным периодом в жизни, и считалось, что жизнь – это суровое испытание, для которого требуются крепкие нервы. Воспитание ребенка основывалось на выживании: чем большему количеству бесчеловечных испытаний подвергался ребенок, тем лучше он был подготовлен к трудностям взрослой жизни. Я признаю на своем опыте, что это дало хорошие результаты, и, если придерживаться этой традиции, я должна была бы подвергнуть мученическим испытаниям своих детей, и теперь своих внуков, но для этого у меня слишком мягкое сердце.

Иногда летом по воскресеньям мы ездили с семьей на Сан-Кристобаль, холм в центре столицы, который тогда еще был уголком дикой природы, хотя теперь он уже переделан под городской парк. Иногда нас сопровождали Сальвадор и Тенча Альенде с тремя дочерьми и со своими собаками. Альенде тогда уже был известным политиком, наиболее деятельным депутатом среди левых и объектом ненависти со стороны правых, но для нас он был просто еще одним из наших дядей.

Мы с трудом карабкались на склон по тропинкам, едва протоптанным среди зарослей сорняков и лужаек, таща на себе корзины с едой и шерстяные шали. Там наверху мы искали себе удобное место с видом на город, лежащий внизу у наших ног, что двадцать лет спустя, во время военного переворота, я стала бы делать уже совсем по другим причинам, и заботились о наших закусках, оберегая курицу, вареные яйца и пирожки от собак и от непобедимого наступления термитов.

Взрослые устраивались на отдых, пока мы с другими детьми забрались в лес, чтобы поиграть в больницу. Иногда слышался хриплый и далекий рев льва, доносившийся до нас с другой стороны холма, где находился зоопарк. Раз в неделю там кормили хищников живой дичью, поскольку им жизненно необходимы охотничий азарт и адреналин; большие кошки набрасывались на старого ослика, удавы заглатывали мышей, гиены пожирали кроликов; говорили, что там также пускали в корм бездомных кошек собак, пойманных на улицах, и что всегда была очередь из желающих посетить это ужасное зрелище.

Я воображала себе этих бедных зверюшек, брошенных в клетки на растерзание крупных хищников, и мое сердце сжималось от горечи, думая о первых христианах в римском Колизее, потому что в глубине души я была уверена, что, если бы мне предложили выбор отказаться от веры или пойти на обед Бенгальскому тигру, я бы не задумываясь выбрала первое.

После завтрака мы спускались вниз, толкая друг друга и скатываясь в самом крутом месте склона; Сальвадор Альенде шел впереди с собаками, а мы с его дочерью Кармен Пас всегда плелись последними далеко сзади всех. Мы добирались донизу с руками и коленями, покрытыми царапинами и ссадинами, когда остальные уже уставали ждать нас. За исключением тех воскресений и летних каникул, все остальное существование состояло лишь из жертв и усилий.

Эти годы были тяжелым испытанием для моей матери, она столкнулась с трудностями, со сплетнями и пренебрежением тех, кто ранее был ее друзьями, ее жалованье в банке было мизерным, и ей приходилось подрабатывать на жизнь пошивом дамских шляпок. Я представляю ее сидящей за обеденным столом –тем самым столом из испанского дуба, который сегодня служит мне письменным столом в Калифорнии,– примеряя бархат, ленты и шелковые цветы. Она отправляла их в круглых коробках в Лиму на корабле, где они должны были попасть в руки самых высокопоставленных светских дам. И даже при всем этом мы не смогли бы выжить без поддержки Деды и дяди Пабло. В школе мне дали стипендию, при условии хорошей успеваемости, и я не знаю, как мы сумели договориться об этом, но думаю, что это стоило не малого унижения. Часами я стояла в очередях в больницах с моим младшим братом Хуаном, который хотя и научился глотать с помощью проталкивания пищи в горло ручкой от ложечки, но страдал тяжелыми расстройствами кишечника и долгое время был объектом внимания врачей, пока Маргара не обнаружила, что он повадился втихаря глотать зубную пасту, и не вылечила его от этого порока ремнем. Мама превратилась в женщину, обремененную обязанностями, и страдавшую от невыносимых головных болей, которые мучили ее без перерыва по два-три дня и после оставляли совершенно обессиленной. Она много работала и совсем не могла уделять время себе и своим детям. Маргара, со временем превратившаяся в настоящего тирана, всячески старалась отдалить ее от нас; когда мама возвращалась с работы из банка по вечерам, мы уже были в постели, намыты и накормлены. - Не беспокойте мне детей, - ворчала она.

Не лезьте к маме, у нее болит голова, приказывала она нам. Мать моя цеплялась за своих детей со всей силой своего одиночества, пытаясь компенсировать свое ежедневное отсутствие и превратности бытия поэтическими пассажами. Мы все трое спали с ней в одной комнате, и ночью, в единственные часы, когда мы были вместе, она рассказывала нам анекдоты о своих предках и фантастические истории, приправленные черным юмором, о воображаемом мире, где все жили счастливо и где ни человеческие пороки, ни безжалостные законы природы не имели никакого веса. Эти разговоры вполголоса, когда все собрались одной комнате, каждый в своей постели, но так близко, что можно коснуться друг друга, были самым драгоценным для всех нас тогда. Там зародилась моя страсть к рассказам, и эти моменты в памяти всегда служат мне помощью, когда сажусь писать.

Панчо, самый стойкий из нас троих к грубым играм, был светловолосым, крепким и спокойным мальчиком, который, если его довести, превращался в зверя, способного порвать любого на куски. Любимчик Маргары, называвшей его королем, он очень тяжело пережил, когда эта женщина ушла от нас. В подростковом возрасте он примкнул к одной странной секте и поселился жить в общине в глуши на севере страны. До нас доходили слухи, что там путешествуют в другие миры с помощью галлюциногенных грибов, проводят время в постыдных оргиях и промывают мозги молодым людям, превращая их в рабов руководителей секты; я не знаю правда это или нет, поскольку те, кто прошел через такое, никогда потом не говорят на эту тему, но этот опыт оставляет на них неизгладимый след. Мой брат ушел из семьи, порвал все связи и укрылся под покровительством, которое, однако, не защитило его от лишений и неопределенности жизни. Прошло немного времени, и он женился, затем развелся, и продолжил повторять это упражнение с одними и теми же женщинами, у него есть дети, он большей частью живет за границей, и я сомневаюсь, что он вернется в Чили. Я мало что могу сказать о нем, потому что я его не знаю; он для меня загадка, такая же, как и мой отец. Хуан родился с редким даром вызывать симпатию у окружающих; даже сейчас, будучи уважаемым педагогом на вершине своей карьеры, он заставляет любить себя, никак не требуя этого. В детстве он был похож на херувима с ямочками на щеках и выражением беспомощности, способным тронуть самые жестокие сердца, сообразительный, умный и низкорослый, с рождения многочисленные пороки в его организме замедлили физическое развитие и обрекли на слабое здоровье. Мы считаем его мозгом в нашей семье, настоящим мудрецом. В пятилетнем возрасте он читал наизусть длинные стихи и мог сразу сказать, сколько будет сдачи с одного песо за три конфеты по восемь центов. У него два диплома магистра и степень доктора философии в университетах Соединенных Штатов и в настоящее время он собирается получить степень в теологии. Он был профессором политологии, агностиком и марксистом, но после духовного кризиса он решил искать у Бога ответа на проблемы человечества, бросил свою профессию и посвятил себя религии.

Согласно существующим канонам, он не может стать католическим священником, поскольку он женат, и поэтому он решил стать проповедником методистской церкви, что первоначально вызвало сильное недоумение у моей матери, которая мало разбирается в религии и для нее было большим расстройством, что гордость нашей семьи занимается пением церковных гимнов под гитару на общественной площади. Такие внезапные обращения не редкость у нас в роду, у меня много мистических родственников. Я не представляю, как мой брат будет проповедовать с кафедры, потому что никто не поймет его поучительных проповедей, тем более по-английски, но он будет замечательным профессором богословия. Когда он узнал, что ты больна, он бросил все, сел на первый самолет и прилетел в Мадрид, чтобы поддержать меня. Мы должны надеяться, что Паула выздоровеет, повторяет он мне до изнеможения.